ghq の名前は知っていたけど、そこまで困っていなかったので導入していなかった。 最近、git リポジトリの扱いに困ったというわけではないが、リモート・ローカル含めて一元管理したいなという気持ちが出てきていた。 ghq は「Remote repository management made easy」とあるから、勝手にリモートリポジトリが対象かと思っていたけど、ローカルも同様に使えることがわかり、導入してみた。

ghq の記事は世の中にすでに大量にありふれているわけだが、シェル周りの連携?については同様の記事を見つけられなかったので、書こうと思う。

コミット: ryota2357/dotfiles - bf08456

ghq のインストールと設定

シェル周りの前に、一応インストールをサラッと書いておく。

ghq 自体は Nix (home-manager) でインストールした。

ghq はシンプルなコマンドのようで、そもそも設定が数える程しかない上に、デフォルトが良いので設定する必要がない。

しかし、後のために GHQ_ROOT だけ設定する。

# fish

set -gx GHQ_ROOT "$HOME/ghq"# zsh

export GHQ_ROOT="$HOME/ghq"少し古い記事を見ると昔は ghq.root のデフォルトが ~/.ghq だったらしいが、今は ~/ghq なので、この環境変数を設定したところで、実際の動作が変わることはないだろう。

しかし、README を見る限り、「(略), this value is used as the only root directory regardless of other existing ghq.root settings.」と書いてあるので、ghq.root よりも優先されるようである。

シェルのプロンプトの設定

シェルのプロンプトに現在のパスを表示させるというのはよくある。

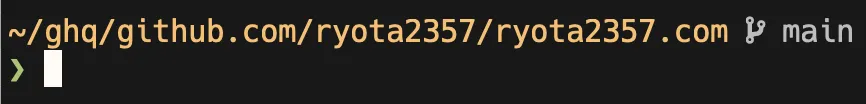

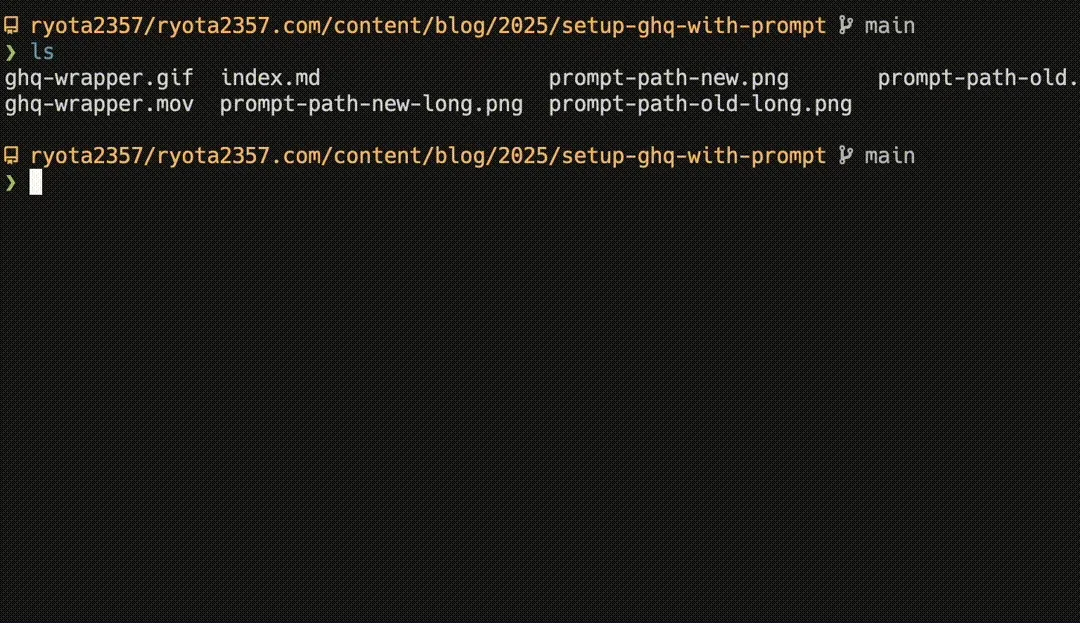

私の場合、ghq get したリポジトリに移動すると、例えばこのブログ記事のリポジトリだと、

のように、~/ghq/{host-name} というプレフィックスがつく。

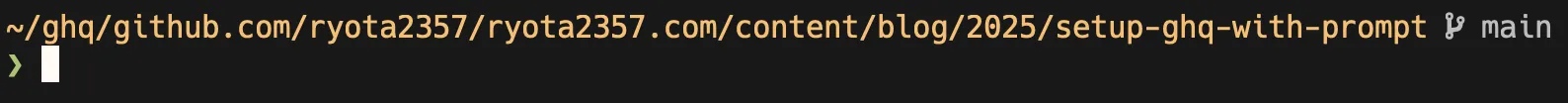

この程度ならまだ良いのだが、この記事のディレクトリだと、

のようになり、流石に長いなと感じてくる。

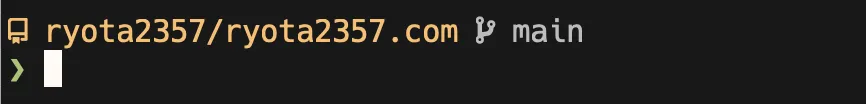

そこで、共通する ~/ghq/{host-name} を特定のアイコンに置き換えることで、このパス表示を短縮できるのでは?と考えた。

({host-name} でアイコンを分けても良いが、私の場合 {host-name} はほぼすべて github.com なので、すべて同じにした。)

これは(少なくとも僕の作業フローでは)体験がよくて、

- 作業する際は、リポジトリ外に

..を使用してcdすることは滅多にない - 別リポジトリに行く時は

ghq listとfzfを連携させたコマンドを使う - 完全に別のディレクトリに行く時は

cd ~/...で移動する

ので、パスを表示させる必要が実はなかったということに気がついた。

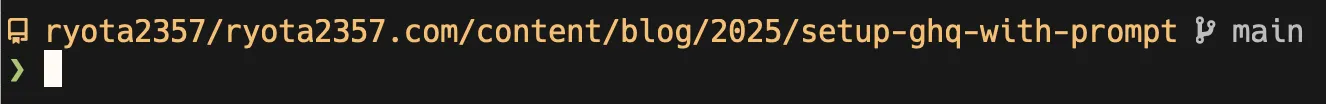

ちなみに、先ほどの少し長いパスのもの (この記事のディレクトリ) は以下のようになる。

先ほどよりは、だいぶ良い。

fish

このプロンプトの設定を載せておく。私はプロンプトでプラグイン等を使用していないので、fish_prompt 関数を定義すれば良い。

function fish_prompt

if set -q GHQ_ROOT; and string match -q -r "^$GHQ_ROOT/(?<host>[^/]+)/(?<owner>[^/]+)/(?<repo>[^/]+)(?<subdir>/.*)?" (pwd)

set -f dir (set_color yellow)" $owner/$repo$subdir"(set_color normal)

else

set -f dir (set_color yellow)(string replace "$HOME" '~' (pwd))(set_color normal)

end

if test (git rev-parse --is-inside-work-tree 2> /dev/null)

set -l branch_name (git rev-parse --abbrev-ref HEAD 2> /dev/null)

set -f branch ' \e[38;5;250m '$branch_name(set_color normal)

else

set -f branch ''

end

set -l next (set_color brgreen)"❯ "(set_color normal)

echo -e "\n$dir$branch\n$next"

endここで、環境変数 GHQ_ROOT を使用している。

ghq root を使用してもいいのだが、プロンプトではできるだけ builtin コマンド以外の実行を避けたかったため、GHQ_ROOT を設定した。

zsh

fish がメインのシェルだが、zsh も (macOS なので) ログインシェルとして使用しているので、zsh も設定した。

__left-prompt() {

if [[ -n "$GHQ_ROOT" && "$PWD" =~ "^${GHQ_ROOT}/([^/]+)/([^/]+)/([^/]+)(/.*)?" ]]; then

local owner=${match[2]}

local repo=${match[3]}

local subdir=${match[4]}

local dir="%F{yellow} ${owner}/${repo}${subdir}%f"

else

local dir="%F{yellow}%~%f"

fi

if [[ $(git rev-parse --is-inside-work-tree 2> /dev/null) ]]; then

local branch_name=$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD 2> /dev/null)

local branch=" %F{250} $branch_name%f"

else

local branch=''

fi

local next="%F{47}❯%f "

echo -e "\n$dir$branch\n$next"

}

precmd() {

PROMPT=`__left-prompt`

}fzf との連携

fzf または peco との連携はすでに多くの人がブログ記事にしている。

そこではさまざまな工夫をしている人がいるが、大抵そのコマンドを呼び出す別のコマンドを用意したり、キーバインドを設定している。

私は ghq のラッパーコマンドを作り、引数なしで実行された場合に fzf と連携してリポジトリへ cd するようにした。

# fish

function ghq --description 'A ghq command wrapper with fzf integration'

if test (count $argv) -eq 0

set -l repo_path (ghq list | fzf --height 40% --reverse)

if test -n "$repo_path"

cd (ghq root)/$repo_path

end

else

command ghq $argv

end

endzsh版

ghq() {

if [ $# -eq 0 ]; then

local repo_path

repo_path=$(ghq list | fzf --height 40% --reverse)

if [[ -n "$repo_path" ]]; then

cd "$(ghq root)/$repo_path"

fi

else

command ghq "$@"

fi

}個人的な好みとしては fzf には --reverse と適当な値の --height を与えると、視線の移動が少なくなるので良い。

既存リポジトリの移動

既存のリポジトリを ~/ghq 以下に移動させるという作業が最後に残っている。

私は散らばっているリポジトリの数は多いが急いではいないので、mv で気が向いた時に少しずつ移動させている。

調べると、ghq-migrator というのがあるので、使うと良さそうである。 少し古いかもだが、ローカルに点在するgitリポジトリを一元管理したいアナタに教えたいghq-migrator という記事に書いてあった。